|

■ 現生する生命体の種の数−昆虫の世界(出典[3])

現存の生物種は130万種で、昆虫が75万種(58%)を占める。

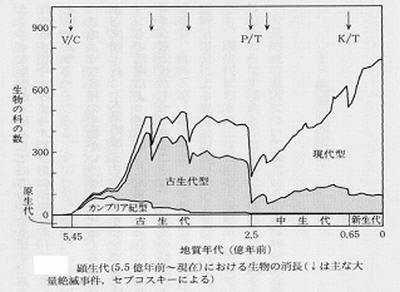

■ 大量絶滅を乗り越えて(出典[2])

生物は数度の絶滅期を乗り越えて、しかしその都度しっかりと復活してきた。

その生命力は感動的ですらある。

■ 寿命(細胞死)の誕生(出典[4]:田沼靖一『ヒトはどうして死ぬのか』)

-

40億年前に発生した生命の一倍体細胞生物(原核生物)の増殖は、

Z→Z+Z

のように、同じコピーが2つずつ増えて行くので、Zの寿命を規定することが出来ない。すなわち、Zは不死と言える。

-

一方、15億年前に出現した二倍体細胞生物(真核生物)の増殖は、有性生殖(オス・メスからの遺伝子を組み替えて、子は別遺伝子を引き継ぐ。オスA+メスB→子C)なので、Aの死を確認出来、Aの寿命を規定出来る。

-

二倍体細胞生物(真核生物)が不死でなく寿命を持つのは、進化上不良な遺伝子の蓄積を自ら排除するシステム、すなわち、遺伝子による自らの消去機能(=「細胞死」)により、種を維持するためである。死が生を更新すると言える。

■ 細胞死の種類(出典[4])

細胞死は、次の2つに分類される。

-

遺伝子に支配されない細胞死(細胞の事故死)

ネクローシス(壊死)と言う。対象は、全ての細胞。

-

遺伝子に支配された細胞死(プログラム化された死)

| (1) |

アポトーシス(自死):

再生系細胞(分裂・増殖する機能を持つ細胞)が、細胞分裂の回数に応じて、自ら死んで行く死。

|

| (2) |

アポビオーシス(寿死):非再生系細胞(脳の中枢の神経細胞、心臓の心筋細胞など)が、耐用年数を迎えて死んで行く死。 |

■ アポトーシス(自死)とは(出典[4])

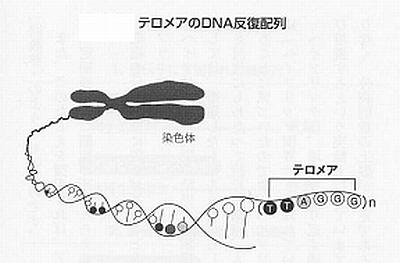

アポトーシス(自死)は、染色体末端のDNA反復配列(−TTAGGG−)(=「テロメア」と云う)が減衰することで起こる。

ヒトは、当該配列の繰り返し(反復)を各染色体当り1,000〜2,000個保持しているが、細胞分裂が1回起こる毎に約20個が減衰していく。

そして、そのテロメア長が約半分になると(ヒトではmax.50〜60回の分裂で)以後の分裂作用が停止し、アポトーシス(自死)となる。

すなわち、細胞の自死は定められており、死は避けられない。

■ 細胞分裂回数と最大寿命(出典[4])

下図は、動物の細胞分裂回数と最大寿命の比例関係を示している。

ヒトは、120歳を越えて無限には生きられない。

| |

ヒト |

: max.50〜60回の分裂→ 約120歳 |

| |

マウス、ラット |

: max.8〜10回の分裂→ 3〜5歳 |

| |

ガラパゴスゾウガメ |

: max.125回の分裂→ 約175歳 |

■ 生きているということ((出典[5]:福岡伸一『動的平衡』)

-

マウスによる標識アミノ酸の摂取実験(ルドルフ・シェーンハイマー(仏)1940年)

によると、生体(マウス)は、まず環境から食べ物として生体材料(原子・分子)を取り込む。

そして、この生体材料(原子・分子)が既存の生体内原子・分子を押し出して(置換して)、新たな生体を構成する(=生体内における生体材料の“淀み”)。

そして、やがて再び、次の生体材料によって環境へ放出される。

すなわち、“生体は流れそのもの”(通り過ぎつつある生体材料が一時的に滞留すること)であり、これを生体の「動的平衡」と呼ぶ。

ヒトにおける構成原子・分子の入れ替わり

| |

皮膚 |

: 28日 |

| |

骨 |

: 90日 |

| |

赤血球 |

: 3ヶ月 |

| |

全体(平均) |

: 約200日 |

換言すれば、ヒトは約200日経つと別人である。

-

生命体とは?

静的な構造物ではなく、“動的な平衡状態”そのものである。例えて言えば、打ち寄せる波によって出来る“砂の波形”のようなものである。

■ 死生観

個人によって千差万別であるが、筆者は次のように考えている。

『生は自然(=原子・分子)の“一時的な淀み”であり、死はプログラム化されていて避けられない。ならば、今を一杯に生きたい。』

以上(完)

|